المقالات

أمــن مُهــدد: إشكاليــة نُــدرة الميــاه كأخطــر تهديــد صاعــد للــدول العربيــة

- يوليو 30, 2025

- Posted by: Maram Akram

- Category: تقارير وملفات وحدة الشرق الأوسط

إعداد: فداء منصور

باحــث في برنامــج الأمــن والإرهـــاب

لم تعدْ التهديداتُ التي تواجهُ الدول العربية محصورةً في الصراعات المسلحة أو التحديات السياسية، بل بدأت تظهر أخطار أكثر خفاءًا، لكنها أشد فتكًا وأعمق تأثيرًا. ففي ظل التغيرات المناخية المتسارعة، وتناميِ الطلبِ على الموارد، وانخفاضِ كفاءةِ الإدارةِ المائية، أصبحت أزمةُ نُدرةِ المياه تُزاحم التهديدات التقليدية وتفرضُ نفسها كأولويةٍ عاجلةٍ للأمن القومي العربي؛ حيثُ تمثِّل نصف المياه المتجددة التي تحصل عليها الدول العربية من خارج المنطقة عبر أنهار وخزانات جوفية مشتركة، إذ تعُد 8 دول عربية من بين أفقر 10 دول العالم من حيث حصة الفرد من المياه، علاوًة على إمتلاك مصر والعراق وسوريا مصادر مياه تاريخية في مشهدٍ يُهدد بتحوُّل الخلافات إلى نزاعاتٍ، والعطش إلى أداةِ ضغطٍ سياسيٍ. في ضوء ذلك، تشير تقارير البنك الدولي إلى توقعات أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – والتي من بينها الدول العربية – أكبر الخسائر الإقتصادية الناجمة عن ندرة المياه المرتبطة بالمناخ، والتي تقدر بنحو 6-14%[1] من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050.

من منطلق ذلك، فهل نحن أمام خطرٍ بيئيٍ فقط، أم أن نُدرةَ المياه باتت تُمهِّد لأزمةٍ وجوديةٍ تهدد استقرار الدول العربية من الداخل والخارج؟

أولًا:- السيـــــاق المفاهيمـــي للأزمـــة

في ظلّ تصاعدِ التهديدات البيئية وتنامي الضغوط على الموارد الطبيعية، بات من الضروري إعادةُ النظر في المفاهيمِ المرتبطةِ بالمياه، وعلى رأسها مفهومُ “الأمن المائي” و”الأمن القومي المائي”، بوصفهما مدخلين لفهْمِ التداخلِ بين الموارد البيئية والإستقرار الوطني:-

حيثُ يُعرف الأمن المائي بأنه القدرةُ المستدامةُ للسكان على الحصول على كمياتٍ كافيةٍ من المياه ذات جودةٍ مناسبةٍ، بما يُلبِّي إحتياجاتهم الأساسية لسبُل العيش، ويُعزّزُ مساراتِ التنمية الإقتصادية، ويتضمن هذا المفهومُ أيضًا الحمايةَ من تلوث المياه، وانتشار الأمراض المرتبطة بها، والمخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية، ويمتدُ هذا التعريفُ ليشملَ الإدارةَ المتكاملةَ والفعَّالة للموارد المائية على إمتداد دورة المياه من خلال مقاربةٍ متعددةِ التخصصات،[2] توازن بين متطلبات التنمية وحماية النُظم البيئية، وتُسهم في تعزيز قدرة المجتمعات على التكيُّف مع التغيرات البيئية دون الإضرار بالصحة العامة أو إستدامة البيئة حاليًا ومستقبلًا.

بينما مفهوم الأمن القومي المائي، يُعرف بأنه عنصرٌ أساسيٌ ضمن الأمن الوطني، يرتبط بالإستقرار السياسي والإقتصادي للدولة، ويشملُ الحقَّ الجماعيَ في المياه والتخطيطَ المؤسسيَ والتوزيع العادل للمياه، وعليه يرتبطُ المفهومُ مباشرةً بالإطار الأمني والسياسي للدولة، حيثُ يُعتبر الأمن المائي عنصرًا أساسيًا في الأمن القومي، لما له من تبعاتٍ قانونيةٍ واستراتيجيةٍ تؤثر على قوة الدولة واستقرارها.[3] فبينما يُركز الأمن المائي على قدرة السكان على الوصول للمياه وتجنّبِ المخاطر، فإن الأمنَ القوميَ المائي يشملُ قضايا التحكم في الموارد، وهيكليةَ التوزيع، وتخطيطَ المؤسسات لضمان تدفق المياه وتوزيعها بشكلٍ عادلٍ على المدى الطويل، وبالتالي يمكن القول أن المدى الذي يشمله مفهوم الأمن المائي محلي يستهدف الأفراد، لكن مفهوم الأمن القومي المائي يشمل المدى الوطني الإستراتيجي والسياسي.

في سياق ذلك، يُقدَّر النصيبُ السنوي للفرد العربي من الموارد المائية المتجددة بأقل من 500 متر مكعب سنويًا، والجدير بالذكر فقد حددت الأمم المتحدة ألف متر مكعب في السنة للفرد ضمن حدود الفقر المائي،[4] وبالتالي ينعكس ذلك على الأمن القومي المائي العربي.

وتأسيسًا على ما سبق، فإن تعرُّضَ الأمنِ المائيِ والأمن القومي المائي للخطر هذا يقودنا إلى تفسير نظرية الصراع على الموارد؛ هي نظريةٌ تفسرُ كيف أن نُدرةَ الموارد الأساسية أو التنافس عليها مثل المياه، والمعادن قد تؤدي إلى توتراتٍ سياسيةٍ أو صراعاتٍ مسلحةٍ بين جماعات أو دول.[5] تنبثق النظرية من المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية؛ والتي تفترضُ أن الدولَ تسعى دائمًا لضمان أمنها ومصالحها، خاصًة عندما تكون المواردُ نادرةً أو حيويةً لبقائها. ففي السياق البيئي، بدأت تظهر هذه النظرية بقوةٍ مع تصاعد أزمات المياه والتغير المناخي، ولا سيِّما وأنها ارتبطت بمفكرين كـ (توماس هومر، ميشيل كلار).

ثانيًـــا:- النُـــدرة المائيــة فـي السيـــاق العربــي

تشهدُ الدول العربية مجتمعةً واحدةً من أخطر أزمات نُدرة المياه عالميًا؛ حيثُ تقع 14 دولةً عربيةً ضمن قائمة الدول الـ20 الأكثر شُحًا مائيًا على مستوى العالم – وفقًا لتقارير الأمم المتحدة والبنك الدولي – وذلك لعدة أسباب، منها:-

الطبيعة الجغرافية الصحراوية: فمعظم الدول العربية تقع ضمن الأقاليم الجافة أو شبه الجافة، وتتلقى معدلات هطول مطري منخفضة جدًا لا تتجاوز 100 – 300 ملم سنويًا في أغلبها، هذا بالإضافة للتغيير المناخي الذي أدّى إلى انخفاضِ معدّلاتِ الهطول، وبالتالي تزدادُ نسبةُ الجفاف على نحوٍ يؤثر في المخزون المائي الطبيعي؛ حيثُ تشهد لبنان على سبيل المثال جفافًا هو الأسوأ في تاريخهِ خلال العام الجاري 2025؛ فنضُوبُ خزّانٍ “قرعون” إلى 45 مليون م³ فقط مقابل 350 مليون م³ في المتوسط،[6] أثَّر على الإمداد الكهربائي والزراعي بشكل حاد.

النمو السكاني المتسارع: تعدادُ سكان المنطقة العربية يتزايدُ بوتيرةٍ عاليةٍ، مما يزيدُ من الضغط على الموارد المائية المحدودة، ويُتوقع أن يصلَ عددُ سكان الدول العربية إلى أكثر من 500 مليون بحلول عام 2050، ما سيُقلِّص حصةَ الفرد المائية إلى أقل من 300 متر مكعب كل سنة؛[7] ففي مصر على سبيل المثال، انخفضَ نصيبُ الفردِ من المياه من 2,526 م³/سنة عام 1947 إلى أقل من 700 م³/سنة عام 2013، ومن المتوقع أن ينخفض إلى نحو 350 م³/سنة بحلول 2050[8] إذا إستمر الوضع دون تغيير.

الإستخراج الجائر للمياه الجوفية: ففي اليمن، تمَّ استنزافُ الحوضِ الجوفيِ في صنعاء بوتيرةٍ تتراوح بين 6 – 8 م سنويًا، مما جعل نصيبَ الفرد أقل من 125 م³/سنة، وهو أدنى بكثيرٍ من حدود الأمن المائي، بالإضافة لاعتمادِ دول الخليج بدرجةٍ مُفرطةٍ على المياه الجوفية غير المتجددة، فالإمارات والكويت وعمان تستغلُ خزاناتٍ جوفيةً محدودةً وغير متجددةٍ دون بدائل مستدامة كافية.

التوزيع غير العادل للموارد المائية: فنحو 66٪ تقريبًا من الموارد المائية المتجددة في الدول العربية تأتي من خارج حدودها، مما يجعلُ أمنها المائي خاضعاً لتفاهماتٍ أو نِزاعاتٍ حول تقاسم المياه، كحالةِ مصرَ والسودان مع إثيوبيا.

الإعتماد المفرط على الزراعة: حيثُ يُستخدم نحو 80% من مياه الدول العربية للزراعة، وهي ممارسةٌ غيرُ مُستدامةٍ تساهم في تفاقم الأزمة على المدى الطويل، كاستخدامِ تقنياتِ رَيٍ قديمةٍ مثل الري بالغمْر، بالإضافة لغياب الربط بين الأمن الغذائي والأمن المائي؛ إذ تعتمدُ السياساتُ الزراعيةُ في عددٍ من الدول العربية على تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، دون الأخذ في الاعتبار محدودية المياه.

ثالثًـــا:- التهديـــدات الناتجــة عـن نُــدرة الميـــاه

في ظلّ التحدياتِ المُناخيةٍ والضغوط السكانية المتزايدة، والأسباب الأخرى التي تمَّ تناولها، باتت نُدرةُ المياه في الدول العربية قضية تمسُّ جوهرَ أمنها القومي، إذ لم تعدْ الأزمةُ محصورةً في بُعدها البيئي، بل تحوَّلت إلى مصدرِ تهديدٍ مباشرٍ للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وعليه تُقسم التهديدات إلــى:-

تهديـــدات داخليــــة

إضطراباتٌ إجتماعية: فبسبب شُح المياه المتصاعد على فتراتٍ زمنيةٍ متتالية، قد يتسبب ذلك في نُزوحٍ داخليٍ وهجرةٍ قسْريةٍ لعددٍ كبيرٍ من السكان كما يحدث في العراق وسوريا واليمن، مما زاد الضغط على البنية التحتية الحضرية ورفع معدلات البطالة والفقر. في إطارٍ متصل، قد تتصاعد الصراعات القبلية؛ ففي اليمن وحده، يُقدَّر أن 70 – 80٪ من النزاعات الريفية ترتبط بالمياه، حيثُ حذَّرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) من نفادِ مخزونِ المياه الجوفية في اليمن خلال 6 أعوام. علاوًة على ذلك، فإن تَفاقمَ الأزمةِ سيُفضي إلى احتجاجاتٍ شعبيةٍ، بجانبِ انتشارِ الأمراض؛ نظرًا لنقْصِ الخدمات.

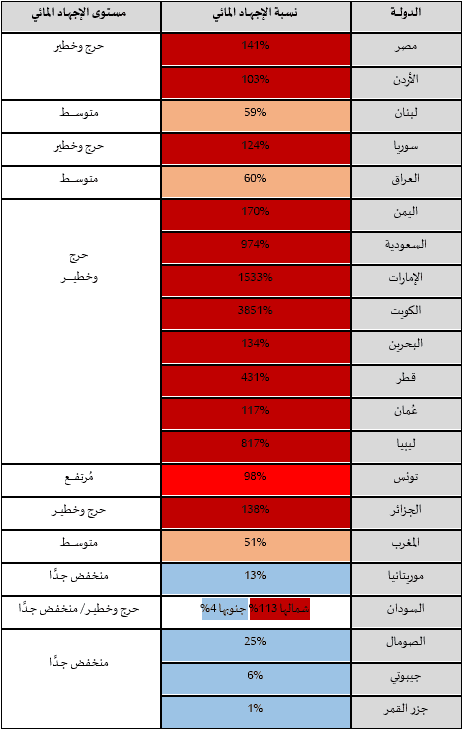

ارتفاع نسبة الإجهاد المائي: والتي تُعني النسبة السنوية لسحْبِ المياه العذْبةِ إلى إجمالي موارد المياه العذبة المتاحة، فعلى سبيل المثال وصل معدل الإجهاد المائي في العراق إلى 60% بحسب مؤشر الإجهاد المائي، ما يصنّفُ حالةَ العراق ضمن مستوى عالي الخطورة فيما يتعلقُ بنًدرة المياه؛ حيثُ يتوقع المؤشر العالمي أنه بحلول عام 2040 سوف يجفُّ نهرا دجلة والفرات بشكلٍ كاملٍ، وسيعاني العراق بعد ذلك من الجفاف الشديد. في ضوء ذلك يوضِّح الجدول التالي نسبة الإجهاد المائي في الدول العربية بالإستناد إلى تقرير عام 2020 – 2021 للأمم المتحدة للمياه:-

فبالنظر للجدول السابق، نلاحظ أكثر الدول تأثرًا هي دولٌ تجاوزتْ الحدود البيئية الآمنة، وتواجهُ خطرًا مائيًا وجوديًا، خاصًة أن معظمَها يعتمد على موارد غير متجددةٍ أو على مياهٍ عابرةٍ للحدود، ما يجعلها تحت ضغوطٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ متعددةٍ، بينما الدول التي تُصنف وفقًا للمؤشر من متوسطٍ إلى مرتفعٍ، هذه الدول لا تزالُ تمتلكُ مواردَ قابلةً للإدارة، لكنها تواجهُ خطرًا صاعدًا إذا لم تُطوِّر تقنياتٍ إدارة المياه وتضبطْ أنماطَ الاستهلاك الزراعي والصناعي. في سياق ذلك، وبالرغم من انخفاض الضغط على المياه من قِبَل بعض الدول، لكنها تعاني من ضعْفٍ مؤسسيٍ وغيابِ البنية التحتية، مما يجعلُ وفْرةَ المياه غير مستثمَرةٍ اقتصاديًا وتنمويًا.

تراجع الأمن الغذائي والإقتصادي: فانخفاض الموارد المائية سيؤدي إلى انخفاضِ الإنتاجِ الزراعيِ واعتماد أكبر على إستيراد الغذاء، مما يُضعف السيادةَ الغذائيةَ ويُكبِّد الاقتصادَ العربي خسائرَ كبيرةً، بالإضافة لتدهور الأراضي الصالحة للزراعة وتقليص مساحتها.

تهديــــدات خارجيــــــة

استخدام المياه كأداة ضغط سياسي: أي دولة أو طرف يمتلك السيطرة على مصدرٍ مائيٍ مشتركٍ سواء كان (سدّاً: كسدِّ النهضة، أو حوضاً جوفياً: كتحكّم إسرائيل بشكلٍ شِبهِ كاملٍ في مياه نهر الأردن والآبار الجوفية المشتركة مع الضفة الغربية وقطاع غزة، أو نهر: كتحكّم تركيا بنهري دجلة والفرات)؛ لممارسة النفوذ أو فرْضِ شروطٍ سياسيةٍ أو اقتصاديةٍ على أطرافٍ أخرى تعتمد على هذا المورد، سواء من خلال التحكُّم في الكمية أو التوقيت أو جودة تدفق المياه، هذا التوظيف لا يقتصر على النزاعات الصريحة، بل يشمل المساومات الدبلوماسية، والتهديدات غير المعلنة، أو حتى تنفيذ مشاريع مائية أُحادية الجانب دون تنسيق مع دول الجوار.

خطر النزاع الدولي حول المورد المائي المشترك: حيثُ إن النزاعاتِ على الأحواض المشتركة مثل نهر النيل بين مصر والسودان وإثيوبيا، وكذلك نهري دجلة والفرات بين تركيا والعراق وسوريا، تُعد من المصادر الرئيسية للتوتر الإقليمي، مما قد يقودها إلى نزاعٍ مُسلَّحٍ، وبالتالي قد تحدثُ فوضى إقليمية، خاصًة وأن نسبةَ الإجهاد المائي العربي المرتفعة وتغيرات المناخ قد تنشأ حروب مائية بين الدول.

ختامًا، فمن الملاحظِ تفاقمِ الأزمة المائية وغياب اتفاقاتٍ ملزمةٍ عادلةٍ، حيثُ تحوَّلت المياه إلى ورقةٍ جيواستراتيجيةٍ حساسةٍ، تُستخدم لتحقيق مكاسب أو فرض تنازلات، بما يشبه أدوات الحرب الباردة الحديثة. علاوًة على ذلك، يشكل شُحُّ المياه في المنطقة العربية تحديَّا كبيرًا لخطط التنمية المستدامة؛ إذ يؤثرُ تفاقمه على الأمن المائي، الأمرُ الذي يؤثر بالتبَعيةِ على الأمن الغذائي، وأمنِ الطاقة، والتنمية الإقتصادية، وسُبل العيش، وصحةِ الإنسان، والدولة؛ وعليه يرتبطُ الأمنُ المائي بالأمن الوطني الإقليمي، فالندرةُ المائيةُ في الدول العربية ليست ظرفًا مؤقتًا، بل أزمةً هيكليةً مزمنةً تُنذر بمزيدٍ من التدهور في ظل غياب التكامل الإقليمي في إدارة الموارد، واستمرار السياسات المائية التقليدية، ويُشكِّل هذا الوضع تهديدًا مباشرًا للأمن القومي والاستقرار السياسي والاجتماعي لدى الدول العربية.

المصادر:

[1]– “Beyond Scarcity: Water Security in the Middle East and North Africa”, World Bank Group, August 2017. Look at

[2]– “Water Security & the Global Water Agenda”, UN Water Analytical Brief, October 2013, P 1 – 2.

[3]– عماد الدين حلمي عبد الفتاح، “الأمن القومي للمياه في ظل التحديات الدولية من أجل تحقيق التنمية المستدامة”، مجلة شؤون عربية، العدد 199، أكتوبر 2024. على الرابط الآتي

[4]– “Moving towards Water Security in the Arab Region”, UNITED NATIONS Beirut, ESCWA, 2019, P 6.

[5]– Gunther Baechler, “Environmental Degradation in the South as a Cause of Armed Conflict”, (Berlin: Foreword by the German Federal Minister for the Environment, 1999), P 108 – 110

[6]– “Lebanon’s worst drought on record drains largest reservoir”, Reuters, July 2025. Look at

[7]– “Finding Institutional Solutions to Water Scarcity in MENA”, World Bank Group, April 2023, P 3.

[8]– “Security Implications of Growing Water Scarcity in Egypt”, Climate Diplomacy, 2022. Look at